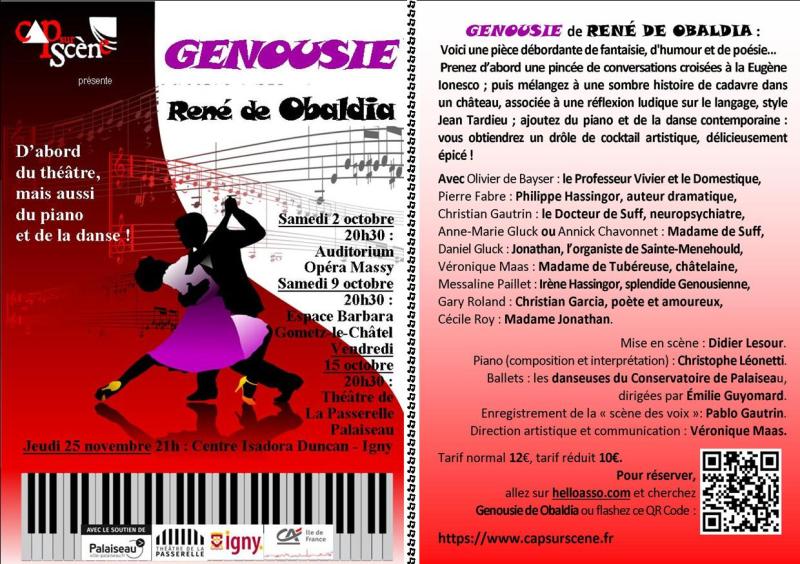

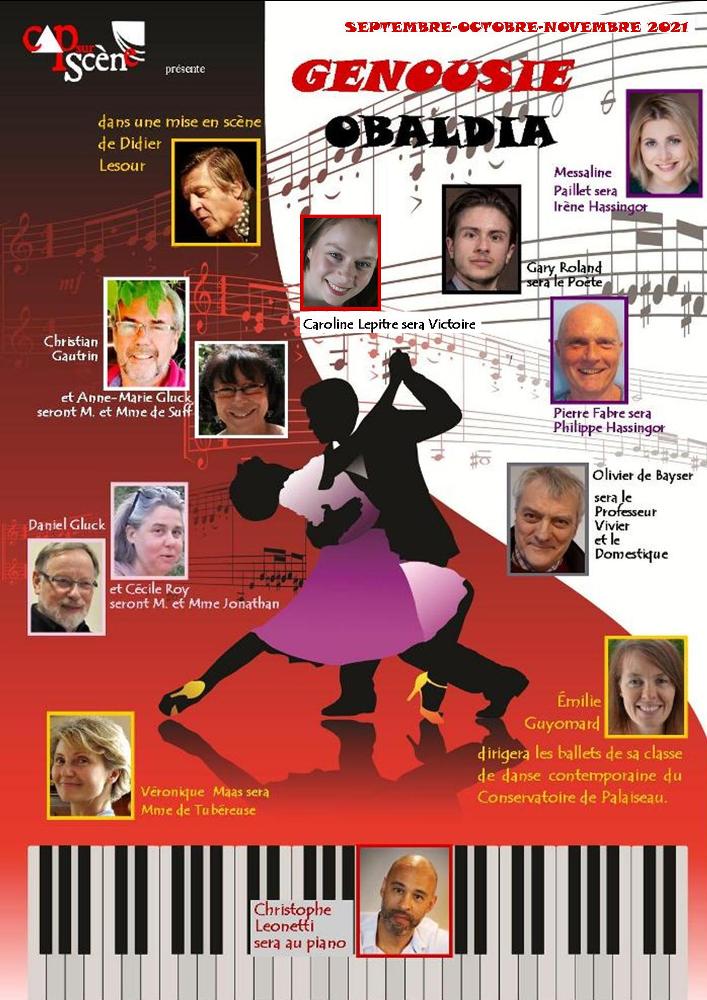

Compagnie Cap Sur Scène

- Identifiez-vous

- Les spectateurs s'expriment :

- J'ai beaucoup apprécié votre représentation de Genousie : j'ai aimé découvrir cettte pièce , dont l'univers est étonnant, vibrant, magique... Chaque personnage apporte sa petite pierre à l'édifice de la poésie conduite par l'auteur... La mise en scène, d'un classicisme original, se rattache au ballet théâtre : les compositions de piano ont une allure de gymnopédie d'Eric Satie, ou de cinéma muet. Le pianiste illustre les scènes en tableaux, qui racontent la mémoire du château intérieur... Tout d'un coup, nous ne sommes plus au théâtre, mais nous sommes invités à passer à travers les murs, à ouvrir les portraits, à remonter les heures, sans le moindre effort... La mystérieuse mainmise de Cap sur scène sur le texte révèle le pouvoir de l'illusion, avec je ne sais quel ton de liberté. Tout cela est - comment dit-on déjà en genousien ? - délicieusement vouchouhoudine ! Bravo et merci à Cap sur Scène pour ce beau spectacle !

Christine M., Nancy

Avons découvert une pièce loufoque, jouée tambour battant par une troupe fusionnelle. Du talent, de l'humour, de la fraîcheur pour un bon moment de partage ! Continuez, nous reviendrons !

Claire et Laurent V., Bures-sur-Yvette.

- LETTRE OUVERTE À RENÉ DE OBALDIA

Cher monsieur de Obaldia,

Il se trouve que votre épicier à Paris est aussi celui d’une amie francilienne : peut-être donc vous donnera-t-il cette lettre, ou bien en enveloppera-t-il une salade qu’il vous destine, comme Ragueneau faisait pour ses gâteaux dans Cyrano de Bergerac !

Je voulais simplement vous dire que j’adorais votre pièce Genousie : c’est à tomber à genoux, c’est… l’éclat de rire originel (mais non : génésique n'est hélas pas synonyme d'originel, malgré Genèse et Genousie...), bref c’est génial. Et rien à voir ici, comme on pourrait le penser, avec un théâtre de l’absurde, car l’absurdité est désespérante, alors que votre pièce est si réjouissante ! Ce que je perçois plutôt, dans votre théâtre, c’est l’esprit d’enfance se moquant de l’esprit de sérieux.

Notre petite troupe amateur Cap sur Scène, même nantie de quelques comédiens et d’un metteur en scène professionnels, ne se prend pas non plus au sérieux, et se régale, avec grand appétit et de bon cœur, en montant votre pièce pour la jouer en cet automne 2021.

Didier Lesour, notre metteur en scène, se plaît à en déceler les significations, parmi lesquelles il remarque une critique du langage déconnecté de la pensée, procédant par automatismes, ce qu'on appelle parfois « psittacisme ». C’est pour cela qu’il nous demande de donner toute sa dimension tragique à l’annonce de la mort de Goliath, le perroquet des Debreuil :

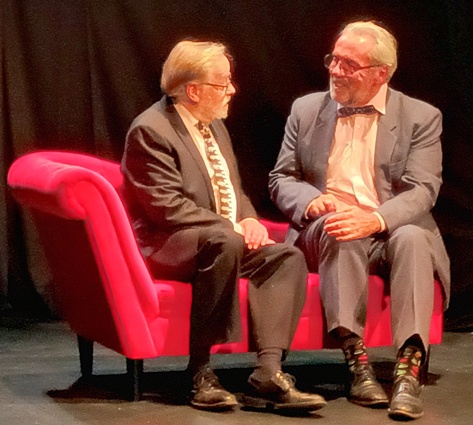

« LE PROFESSEUR VIVIER. - Vous avez beaucoup de monde cette année ?

MADAME DE TUBÉREUSE. - Excepté les Debreuil qui ont perdu leur perroquet et se sont excusés, tous les invités ont été fidèles au rendez-vous.

LE PROFESSEUR VIVIER. - Vous dites qu'ils ont perdu leur perroquet ? Goliath ?

MADAME DE TUBÉREUSE. - Oui, Goliath... Mais nous avons les Brissac, les Mauduit, les Cahenne, Jonathan, le docteur de Suff, les Tricaille, les Pinge, les Ponge, Mme Trêve, le professeur Vivier... oh, excusez-moi : j'en perds la tête..., et les Hassingor ! »

Madame de Tubéreuse, affolée (elle en « perd la tête »), s’évertue à sauver la situation, mais elle est bien consciente du drame : car Goliath est le dieu, le totem de la petite société qui se réunit dans son château afin de parler pour ne rien dire :

« MADAME DE TUBÉREUSE. - Dans notre famille, il est de tradition que tous les mois de mai nous invitions ici les personnalités les plus diverses, voire les plus opposées, mais qui toutes ont quelque chose à dire. »

Quelque chose à dire, en effet, et non à se dire, ni à partager, à échanger, ou à penser !

Irène au contraire, qui s’exprime en genousien, « ne parle pas le français, mais elle comprend tout », assure Madame de Tubéreuse, et sa « présence, à elle seule, est un langage » : il se pourrait que, seule avec Christian le Poète, elle arrive à vivre vraiment, en l’incarnant et sans parler, ce que les autres ne font que jouer en bavardant : le grand amour, qui se passe bien de langage articulé...

La structure de la pièce, nous dit encore notre metteur en scène, est intéressante : on peut voir en Genousie, tout d’abord, le cadre d’une pièce réaliste, une réception mondaine tout à fait vraisemblable, qui se déroule dans les deux premières scènes, s’interrompt brutalement, et reprend dans la dernière scène : on se présente, on se congratule, on attend la cloche annonçant l’heure du passage à table. Puis, enchâssée au cœur de cette comédie sociale, de cette satire de la mondanité, apparaît soudain (et après un « noir ») une sorte de tragi-comédie onirique, fantasmagorique, pleine de poésie et d’humour, avec des ingrédients ayant fait leurs preuves : coup de foudre, adultère, crime passionnel… On se croirait dans l’Illusion comique de Corneille, où l’on trouve aussi du théâtre dans le théâtre, c’est-à-dire une pièce enchâssée dans une autre, et du théâtre sur le théâtre, une réflexion sur l’art dramatique. Certes, dans Genousie, cette réflexion n’est pas très sérieuse :

« HASSINGOR. - Ma foi, il y aurait certainement beaucoup à dire sur le phénomène de libération qu'implique pour l'auteur la représentation dramatique... Cette possibilité de se taire enfin, de rester muet dans un fauteuil tout en parlant par la bouche des autres...

MADAME DE TUBÉREUSE. - Ce doit être grisant ! Surtout arrivé à un certain âge... Penser que même mort on peut continuer à vivre par procuration... À propos de théâtre, pendant que je vous tiens, il m'est venu cette nuit une idée... Que diriez-vous d'improviser une petite pièce que nous pourrions jouer ici les uns et les autres, un divertissement ?... Il suffirait de bâtir un canevas et si notre cher auteur dramatique...

LE PROFESSEUR VIVIER. - Bénéficiant d'un tel décor, de tant de portes, d'escaliers, de dépendances, on pourrait même écrire une pièce à épisodes, un... un western de chambre ! »

Donc : critique du langage dégradé et enchaîné, théâtre dans le théâtre, on trouve cela, c’est vrai, dans Genousie. Mais, par-dessus tout, on y rencontre un grand gamin poète qui s’amuse, et nous amuse. Il s’appelle René de Obaldia. Il joue avec les mots, les langages, les registres, les personnages, il cabriole et caracole, à coups de sous-entendus ou d’énormités, d’éclats de rire et de folie douce, d’intertextualité et de figures de style. Les mots s’incarnent, se libèrent, jouent leur rôle avec jubilation, petite troupe parallèle échappée des coulisses du monde. « Brebis qui bêle perd sa goulée » : pourquoi nous fait-il rire, ce dicton farfelu prononcé sentencieusement par Madame de Tubéreuse, sur le cadavre d’Hassingor ? Et ces fantasmes de Jonathan l’organiste, pensant à son boucher, qu’il voit jouer à saute-mouton, lorsqu’il interprète du Couperin ? Ou les visions « en technicolor » de la voyante de madame de Suff ?

« MADAME DE SUFF. - ... Et alors — j'étais assise dans le fauteuil à bascule — elle a vu tout à coup un gros nuage rouge qui a enflé, enflé... Puis, il s'est mis à crever et des tas de sauterelles sont tombées sur le sol, des sauterelles violettes.

MADAME JONATHAN. - Ce devait être très impressionnant, en effet, et à première vue, pas de bon augure...

MADAME DE SUFF. - À la seconde, non plus : trois jours après, Sébastien avait la scarlatine... »

Sans oublier les blagues de potache du domestique, dites comme il se doit sur un ton imperturbable :

« CHRISTIAN, de plus en plus hors de lui. - Vous ne voyez donc pas qu'il y a un cadavre ?... (Silence du domestique.) C'est moi qui l'ai tué !

LE DOMESTIQUE. Monsieur tue des cadavres maintenant ?... Quelles mœurs ! »

Mais d’où vient donc la poésie de votre humour, cher monsieur René de Obaldia ? Sans doute de ce que vous vous en prenez juste aux mots, et jamais aux gens, pour qui vous êtes plein de tendresse. Alors, nous aussi, on vous aime. Et on aime jouer vos pièces de théâtre !

Véronique Maas, 9 octobre 2020.

- Un entretien avec René de Obaldia, où l'on parle de Genousie

L'académicien le plus drôle du Quai Conti est surtout un grand auteur dramatique et l'inventeur d'un langage surprenant. Entretien avec Bertrand Desprez pour L'Express, 2009.

René de Obaldia nous reçoit dans l'ancien atelier dont il a fait son appartement. Au loin, le clocher de l'église de la Trinité. Une table de bridge, sous la fenêtre, lui sert de bureau. Sur la table basse, des piles de livres. Il entre, souriant, élégant, aérien. La conversation s'engage au bord du canapé. Voix claire. Voix de jeune homme. Et, tout de suite, les rires fusent, fins, fuyants, fuselés, à peine posés sur la gravité des choses qu'envolés. On resterait bien toute la journée auprès de cet homme exquis auquel le théâtre du Ranelagh, à Paris, consacre un festival. Mais il faut bien quitter le royaume de Genousie et son prince charmant.

René de Obaldia en 7 dates :

22 octobre 1918 Naissance à Hongkong.

Mai 1940-1945 Prisonnier au stalag Sagan, en Silésie.

1955 Tamerlan des cœurs (roman).

1960 Genousie (théâtre).

1969 Les Innocentines (poésie).

1993 Exobiographie (Mémoires).

1999 Élection à l'Académie française.

B. D. — Auteur régulièrement joué sur nos scènes, vous êtes aussi l'un des Français les plus représentés dans le monde. Comment votre œuvre résiste-t-elle ?

R. de O. — Très bien. Dans l'ensemble, les spectateurs rient au même moment. Mais il peut y avoir des surprises. Je me souviens de Gino Cervi, grand comédien italien qui avait rendu visite à Michel Simon pour discuter du rôle du patriarche dans Du vent dans les branches de sassafras. À la première, là où Michel Simon provoquait les rires avec son "Jamais je n'ai été jeune", Gino Cervi avait envoyé une musique dramatique qui mettait les gens au bord des larmes. Ça n'avait rien à voir.

B. D. — Pourquoi ce succès ?

R. de O. — Peut-être parce qu'il s'agit d'un théâtre vertical, comme dans Du vent dans les branches de sassafras. Il y a des réminiscences d'autres pièces, des couches. Chacun prend ce qui lui plaît.

B. D. — Dès le début, vous avez eu les meilleurs comédiens.

R. de O. — J'ai été très gâté, en effet. Michel Simon était génial. C'est moi qui l'ai fait revenir sur les planches après huit ans d'absence. Grâce à cela, il a tourné ensuite dans Le Vieil Homme et l'enfant. Il y a eu aussi Rosy Varte, que j'aimais tant, Maria Pacôme et Micheline Presle, qui ont créé Le Défunt, Jean Rochefort dans Genousie...

B. D. — Genousie ! Quel nom étrange ! Comment choisissez-vous vos titres ?

R. de O. — Comme dans toute création, il se passe quelque chose de mystérieux. Je pars sur un thème, bien sûr. Par exemple, pour Du vent dans les branches de sassafras, j'étais chez mon ami Jean-Marc Bory lorsque je suis tombé sur un livre de Fenimore Cooper où figurait le mot "sassafras". Cela m'a inspiré. Il s'agit d'un arbre qui pousse en Amérique du Nord. On m'en a offert un, mais il fallait lui parler. Je suis parti quelques jours. Il a dépéri. Par la suite, le directeur du théâtre Gramont a tout fait pour que je change ce titre. Il pensait que personne ne viendrait voir une pièce intitulée de la sorte. Sa femme s'y est mise, la concierge du théâtre aussi. J'ai tenu bon. Évidemment, si ça n'avait pas marché, on aurait incriminé le titre.

B. D. — Et Genousie ?

R. de O. — Le mot "genousie" vient de l'un des récits éclair qui composent Les Richesses naturelles. Ce récit se nommait Les Femmes de mon genou et il se terminait par cette phrase : "Je baigne délicieusement dans le royaume de Genousie." Cocteau m'avait écrit combien cette expression l'avait ravi. "On en reparlera", avait-il ajouté. Il est mort peu de temps après...

B. D. — Seriez-vous amoureux du genou des femmes?

R. de O. — Je suis amoureux de tout leur corps !

B. D. — Comment fut accueillie cette première pièce?

R. de O. — Très bien. Jean Vilar l'avait montée après en avoir vu une lecture-spectacle avec les comédiens du TNP. Les gens s'étaient énormément amusés. Il y avait Maria Casarès, d'une drôlerie merveilleuse, Georges Wilson dans le rôle du domestique, Roger Mollien en poète...

B. D. — Quelle chance d'être mis en scène par Jean Vilar quand on débute ! Comment cela s'est-il fait ?

R. de O. — Il avait lu Tamerlan des cœurs, mon dernier roman, et l'avait aimé. Je lui ai envoyé la pièce.

B. D. — Là encore, votre titre intrigue...

R. de O. — Je suis hanté depuis toujours par le mystère du mal et par la cruauté qui continue de sévir parmi les hommes. Homo homini lupus... (L'homme est un loup pour l'homme...). Dans Monsieur Klebs et Rozalie, Monsieur Klebs, que jouait Michel Bouquet, voudrait que l'homme soit un homme pour l'homme et tente de fabriquer un nouvel être humain. Dans Tamerlan des cœurs, j'ai essayé de montrer le mal à l'œuvre chez les conquérants les plus cruels. Tamerlan, mon personnage, est un bourreau des cœurs, un homme ordinaire dont la petite histoire rejoint la grande lorsque éclate la guerre de 1914-1918. Dans ce roman, où j'expose les différents modes de cruauté qui m'obsèdent, je mélange les dates, je superpose les époques. Par exemple, Tamerlan rase les châteaux de la Loire. Vous n'imaginez pas les lettres de protestation que j'ai reçues. Je pense, comme l'historien britannique Toynbee, que toutes les civilisations sont contemporaines.

B. D. — Vous vous permettez vraiment tout !

R. de O. — C'est ma nature.

B. D. — Dans votre "western de chambre" intitulé Du vent dans les branches de sassafras, le jeune et beau héros déclare : "La vie ne m'intéresse pas outre mesure." Est-ce vous qui parlez ?

R. de O. — J'ai toujours éprouvé ce que l'écrivain espagnol Miguel de Unamuno nomme "le sentiment tragique de la vie". Ce qui ne m'empêche pas d'admirer le monde et de le trouver fabuleux. Et puis il y a l'amour... Mais le problème du mal m'obsède. Il y a eu Auschwitz. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire ? La théologie explique que le mal relève de la liberté humaine. Mais si j'étais éternellement heureux par volonté divine, je ne serais pas contre. Par pudeur, je ne vais pas montrer aux autres que je peux sangloter la nuit. J'ai ce recul que donne l'humour espagnol.

B. D. — Qu'entendez-vous par "humour espagnol" ?

R. de O. — C'est un humour métaphysique. En France, on a l'ironie. Ou l'esprit. Mais l'humour espagnol, bien différent de l'anglais, c'est Cervantès et sa superbe drôlerie. Ou Ramon Gomez de la Serna, que j'adore !

B. D. — On est bien loin de votre sombre Unamuno...

R. de O. — Détrompez-vous. Certes, Unamuno était ce grand professeur à l'université de Salamanque, auteur de L'Agonie du christianisme. Mais il a aussi écrit un Traité de cocotologie, c'est-à-dire l'art de faire des cocottes en papier.

B. D. — Et le Sapeur Camembert ?

R. de O. — Ah ! Camembert ! "Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites !" Quelle trouvaille ! Quand j'étais secrétaire général du Centre culturel international de l'abbaye de Royaumont, en 1952, je voulais le faire entrer à la bibliothèque. Je n'y suis jamais parvenu.

B. D. — L'humour est-il inné ou acquis ?

R. de O. — Inné, bien sûr !

B. D. — Comment le poète et romancier que vous étiez d'abord est-il venu au théâtre ?

R. de O. — Cela s'est fait tout naturellement, à Royaumont. Pour agrémenter les soirées, j'écrivais de petits textes que nous jouions entre nous. Il y a eu Le Défunt et Le Sacrifice du bourreau. On s'amusait beaucoup. Ces deux textes m'avaient procuré tant de plaisir que j'en ai rajouté cinq, rassemblés ensuite sous le nom de Sept Impromptus à loisir. Puis je me suis mis à ma première vraie pièce, Genousie, une comédie onirique...

B. D. —... dans laquelle vous brocardez affectueusement le monde intello-parisien que vous aviez côtoyé à Royaumont... À cette époque, déjà, on vous rattache au théâtre de l'absurde, à Beckett. Qu'en pensez-vous?

R. de O. — C'est une erreur. On m'a catalogué. Je dirais que c'est un théâtre du mystère. Pour moi, si le monde est absurde, alors c'est trop absurde.

B. D. — En vous voyant, là, si clair, si gai, on entrevoit l'enfant que vous étiez...

R. de O. — Petit, j'étais en nourrice chez des ouvriers. Mon père, qui était consul du Panama à Hongkong, où je suis né, avait disparu dans les profondeurs de la Chine, avant ma naissance. Ma mère était donc revenue en France pour y chercher du travail et m'avait mis en nourrice. Très tôt, j'ai éprouvé un sentiment aigu de la justice. Ce sentiment m'a poursuivi tout au long de l'existence dans la mesure où, pour moi, la vie n'aurait aucun sens si le bourreau d'Auschwitz était égal à saint François d'Assise. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de jugement. Une scène d'enfance m'a profondément marqué. Un jour, j'ai été accusé d'avoir coupé les moustaches du chat. Or ce n'était pas moi. On m'a puni. J'étais prêt à mourir pour que l'on sache que ce n'était pas moi. Et j'ai mis le feu aux rideaux.

B. D. — Vous n'avez pas connu votre père ?

R. de O. — Plus exactement, je ne l'ai pas rencontré. Mais lui connaissait mon existence. C'était un "père indigne", comme je dis. À ma majorité, fin 1939, j'aurais pu opter uniquement pour la nationalité panaméenne. Mais la France était en danger. J'ai donc "rejoint mon corps". C'était un régiment breton. J'ai quand même reçu la croix de guerre.

B. D. — Comment l'avez-vous obtenue ?

R. de O. — J'étais agent de transmission. Au cours d'une opération, le lieutenant étant mort, j'ai pris le commandement. La citation dit: "A résolument contre-attaqué avec les restes de son unité." Mon unité ? On n'était plus que trois ! C'était près de Cambrai. Vous savez, les bêtises... Ensuite, on a marché, marché... Sans manger, sans boire. On pensait rejoindre les autres. Et on a été arrêtés. C'était invraisemblable. C'était fou. Les Allemands n'ont eu qu'à nous ramasser. Ils nous ont envoyés par wagons dans un camp, en Silésie.

B. D. — Quel regard portez-vous sur ce jeune homme à la guerre ?

R. de O. — Je suis le même. À soixante-dix ans d'intervalle, j'aurais eu les mêmes réactions. Vous savez, il y a eu beaucoup de courage. Imaginez, on quitte Paris avec l'assurance de vaincre, puisque la ligne Maginot est infranchissable et qu'on est les plus forts. Et, très vite, tout s'effondre. Sur les chars allemands, on découvre une jeunesse allemande très belle, bien plus belle que nos Bretons alcooliques ! En revenant du stalag, j'ai découvert Auschwitz. Je suis allé au Lutetia, j'ai vu les rescapés. On ne savait pas.

B. D. — Quel garçon étiez-vous avant la guerre ?

R. de O. — J'étais inquiet et mystique. Catholique. Aujourd'hui, je dirais, comme Lacordaire : "Mon âme est mystique, mon esprit est critique." Ma grand-mère Honorine, qui m'a élevé, était très pieuse. Elle m'emmenait à la messe et aux vêpres. Il me revient une réflexion d'enfant : lors du chemin de croix, je voyais les gens dans la contrition et les lamentations et je leur disais : "Mais pourquoi vous mettre dans un tel état, puisque vous savez que le Christ est ressuscité ?"

B. D. — Faisons un bond dans le temps et arrivons à l'Académie française, où vous avez été élu en 1999. Que cela représente-t-il pour vous ?

R. de O. — Dans le Dictionnaire des idées reçues, de Flaubert, il y a ceci : "Être contre l'Académie. Se présenter." Je ne dis pas cela pour moi. J'ai toujours eu une grande admiration pour l'Académie mais, de nature, je ne me sentais pas d'en faire partie. Finalement, poussé par des amis comme Bertrand Poirot-Delpech, je me suis présenté et j'ai eu ce qu'on appelle une élection de maréchal. Mais, si je n'avais pas été élu, je n'en aurais pas fait une maladie.

B. D. — Que vous apporte l'Académie ?

R. de O. — Une grande joie. J'y rencontre des hommes et des femmes exceptionnels. Des gens de robe, d'épée ou d'Église, des scientifiques, des médecins, des hellénistes... Car il n'y a pas que des écrivains. Heureusement. Ce serait l'enfer ! Il règne là un esprit qui s'est perdu : même si nous n'avons pas les mêmes idées politiques, la plus grande urbanité est de mise. Aujourd'hui, dans le laxisme ambiant, ce monument de la tradition nationale me paraît être une institution d'avant-garde.

B. D. — Votre prédécesseur ne vous a-t-il pas joué un drôle de tour ?

R. de O. — Effectivement, Julien Green, au fauteuil duquel j'ai été élu, avait interdit que l'on prononce son éloge. Des amis m'ont dit : "Ça ne pouvait tomber que sur toi." C'était très obaldien comme situation. Mais j'étais dans un dilemme terrible. Alors j'ai demandé des avis. Certains estimaient qu'il fallait respecter ses volontés. D'autres, qu'il serait ridicule d'ignorer celui qui est l'un des plus grands auteurs américains. Dans mon discours, j'ai commencé par dire que je n'en parlerai pas. Puis j'ai demandé conseil à un de mes confrères, Jean-Baptiste Poquelin. Les gens ont beaucoup ri. C'était assez imprévu. Un moment de grâce.

B. D. — Pourquoi écrivez-vous ? demandaient les surréalistes. Que répondez-vous ?

R. de O. — André Breton répondait : "Pour faire des rencontres." Pour moi, qui vais bientôt quitter mon corps, la récompense, c'est cela. Je reçois des lettres de gens qui me disent combien ils se sont sentis allégés. Je remercie le ciel de m'avoir donné cette grâce de pouvoir rendre un être heureux sur cette terre.

B. D. — N'êtes-vous pas présomptueux de déclarer que vous allez "bientôt" quitter votre corps ?

R. de O. — C'est une façon de parler. Vous savez, il n'est pas plus étonnant de naître deux fois qu'une !

- Maurice Nadeau parle de René de Obaldia

[...] René de Obaldia nous rend ce que nous avons perdu avec les années : la liberté du jeu, le fonctionnement sans frein de l'imaginative, le vol léger du rêve, et la croyance que le monde est une vaste cour de récréation où les méchants et les sournois seront un jour définitivement mis au piquet.

D'où l'euphorie qui nous gagne à lire ses livres, à voir représenter ses pièces. Les liens tombent qui nous assujettissent à de graves billevesées ; institutions, familles (y compris les spirituelles), patrie, religions, idéologies, et la position que nous occupons dans la société (très important, cela). Oui, ces liens tombent comme par enchantement. Une musique agreste et printanière fait vibrer l'air. Nos pieds deviennent ailés. Le "tout est possible" qui rendrait enfin l'homme heureux est à portée de la main. Un révolté, Obaldia ? Plutôt un doux anarchiste. [...]

Dans Genousie le poète apparaît en personne, une fleur à la main. Dans un salon où coquettent femmes du monde, auteur dramatique, médecin psychiatre et beaucoup de gens sérieux à la tête bourrée de problèmes. Le poète échange un regard avec la femme de l'auteur dramatique et lui déclare sur-le-champ son amour. Où a-t-on vu chose pareille ? Jeu de scène : "Tous deux se contemplent avec une incroyable ferveur amoureuse" et commentaire : "Gêne considérable dans l'entourage." Le poète est un malappris. Quant à l'épouse, qui ne s'effarouche pas, qui répond publiquement à des avances inciviles, elle a cessé d'être respectable. Ils n'ont pas besoin qu'on les expulse : supprimant le monde autour d'eux, ils entrent dans un cercle enchanté où règne le genousien, langage de rêve qui se passe de lexiques et de dictionnaires. La tranquillité d'âme d'Obaldia, son innocence sont à ce point perceptibles que personne ne proteste : le parterre applaudit. L'amour, on sait ce que c'est : une passion de théâtre qui anime de fort beaux spectacles. Renvoyons l'auteur à ses rêves et rentrons chez nous. Tout cela ne nous concerne pas.

C'est là qu'on se trompe. Et doublement. L'innocence d'Obaldia n'est pas un refus de voir les choses comme elles sont. Son optimisme, ni béat ni aveugle, est une conquête, disputée, et qui peut tout aussi bien tourner à la déroute. Quand on laisse les choses se faire, elles ne s'arrangent jamais naturellement. Même avec de grandes injections de rêve, il arrive qu'elles montrent leur texture minable et désolante. L'auteur cabriole, saute du coq à l'âne, allume des pétards sous nos pieds et semble prendre plaisir à nous ahurir. Il n'est pas dupe de ses tours. Pas plus que nous. Il aimerait que ses histoires se terminent bien, parce qu'il est bon et gentil, parce qu'il trouve inutile de vouloir nous attrister. Il constate honnêtement qu'il en va souvent du contraire, et il le dit. Ce qui lui donne un peu d'amertume rentrée (à laquelle s'alimente sa verve satirique), un désespoir qu'il déguise sous l'humour. Il fait partie de ces auteurs, rares, qui ont la pudeur de leurs sentiments. [...]

Obaldia s'amuse, gambade, trompette, se livre à moult gamineries : anachronismes, rapprochements incongrus, calembours. Il nous fait bien rire, [...]

Quand le rêve et la réalité échangent ainsi leurs billes, on peut s'attendre à tout de la part d'un auteur qui a visiblement choisi d'explorer le terrain où s'effectue leur mariage, où se déroule leur vie commune, semée de brouilles et de raccordements. Par exemple de s'élever au-dessus de ce terrain, de prendre de la hauteur et de la vue, jusqu'à rejoindre le mythe, ce sublimé rêve-réalité en forme d'image agissante. [...]

C'est une démarche familière au poète. Seul le poète peut se tenir au-dessus de tous les genres et, quand il y descend, sur scène ou dans le roman, nous donner à voir ce que nous n'avons pas encore vu en les transformant subtilement de l'intérieur. René de Obaldia est ce poète.

Maurice Nadeau, postface au roman de René de Obaldia, Tamerlan des cœurs, 1964