- L'ALOUETTE de Jean ANOUILH : REPRESENTATIONS ET RESERVATIONS

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2024 à 20H30 : L'ALOUETTE à NOTRE-DAME-D'AUTEUIL

Salle Chasseloup, 64 rue Théophile Gautier, Paris 16e - Avec Madeleine et Marguerite !

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-notre-dame-d-auteuil

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2024 à 20H : L'ALOUETTE à LA CLARTÉ-DIEU

Salle Duns Scot (ancienne petite chapelle des frères), 95 rue de Paris, 91 Orsay

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-la-clarte-dieu

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à 20H30 : L'ALOUETTE au Théâtre LA PASSERELLE

16 avenue de la République, 91 Palaiseau

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-la-passerelle

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2024 à 17H : L'ALOUETTE à BURES-SUR-YVETTE (91)

Centre Culturel Marcel Pagnol, 1 rue Descartes - Avec Madeleine, Léonore et Marguerite !

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-bures

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2024 à 20H30 : L'ALOUETTE à CLAMART (92)

Espace ST JO' - Le Vieux Théâtre, 54 rue du Moulin de Pierre - Avec Madeleine, Léonore et Marguerite !

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-clamart

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2024 à 17H : L'ALOUETTE à L'ESPACE BERNANOS (PARIS 9e)

Auditorium de l'Espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9e - Avec Madeleine, Léonore et Marguerite !

Réservations : www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/l-alouette-a-l-espace-bernanos

Compagnie Cap Sur Scène

- Identifiez-vous

- Les spectateurs s'expriment

L’Alouette, Jean Anouilh - Salle Audiberti ce 5 Octobre

En ce lieu confidentiel, pourrait-on dire, s’est re-joué un de nos plus grands psychodrames français : la fin tragique de notre héroïne nationale, tel un bijou de grand prix, oublié dans un tiroir de notre mémoire collective.

Quelle étonnante soirée !

Nous prenons place sur les quelques chaises encore disponibles, reçus par une dame de qualité, la reine Yolande en personne !!! Face à nous, quelques meubles sobres disparaissent dans la semi obscurité…

Première apparition : deux bergères, aussi jeunes que ravissantes nous introduisent en cette lointaine époque de la Guerre de Cent ans : voici Jeannette, jouant dans les prés, de son enfance insouciante ; devenue Jeanne d’Arc, dans les tableaux suivants, la revoilà ferraillant avec Messire Saint Michel, là encore dans les scènes terribles où l’autorité paternelle entre en lutte frontale avec l’autorité de Dieu sur ce frêle champ de bataille incarné par notre simple jeune fille. Par des jeux de scène parfaitement synchronisés et fluides, des rôles bien distribués, nous voici en effet parachutés dans le temps et l’espace, de Reims où se tient son procès, à Domrémy où nous assistons aux premières épreuves de Jeanne : couper le cordon familial, faire des choix, LE choix par excellence. Volontés humaines et Volonté divine s’affrontent ici-même, orgueil et humilité, guerre et Paix, mais laquelle ? autorité, amour filial et obéissance sont menés à hue et à dia, jusqu’au grand départ… et hop ! quoi de plus simple par la suite : aller quérir chevaux, escorte et armure chez le seigneur du coin, coacher ce ramollo de prince, lequel devrait bouter les Anglais hors de France, assumer son titre et sa couronne, lui qui est si peu enclin au pouvoir. Vous connaissez la suite !

Autant de pierres serties par l’admirable texte d’Anouilh - et bien d’autres perles, trouvées sous les pas d’un cheval sans doute ? Voici la pièce que vient exhumer Cap sur Scèneet sa troupe de très bons comédiens pour notre plus grand bonheur.

L’Alouette sera donnée jusqu’à début décembre en Île-de-France. Demandez le programme !

Cécile de Ruffray

Allez-y !!

J’ai eu le bonheur d’assister à cette pièce de théâtre, à J. Audiberti - Lozère.

La troupe Cap sur Scène nous fait découvrir une Jeanne d’Arc étonnante d’humanité. Non pas une figure historique, mais une jeune femme déterminée.

J’ai trouvé cette pièce très moderne, avec cette lutte face à l’oppression des puissants.

Les acteurs nous transmettent la poésie du texte d’Anouilh, avec toute la profondeur émotionnelle des personnages.Goulven AG Habasque

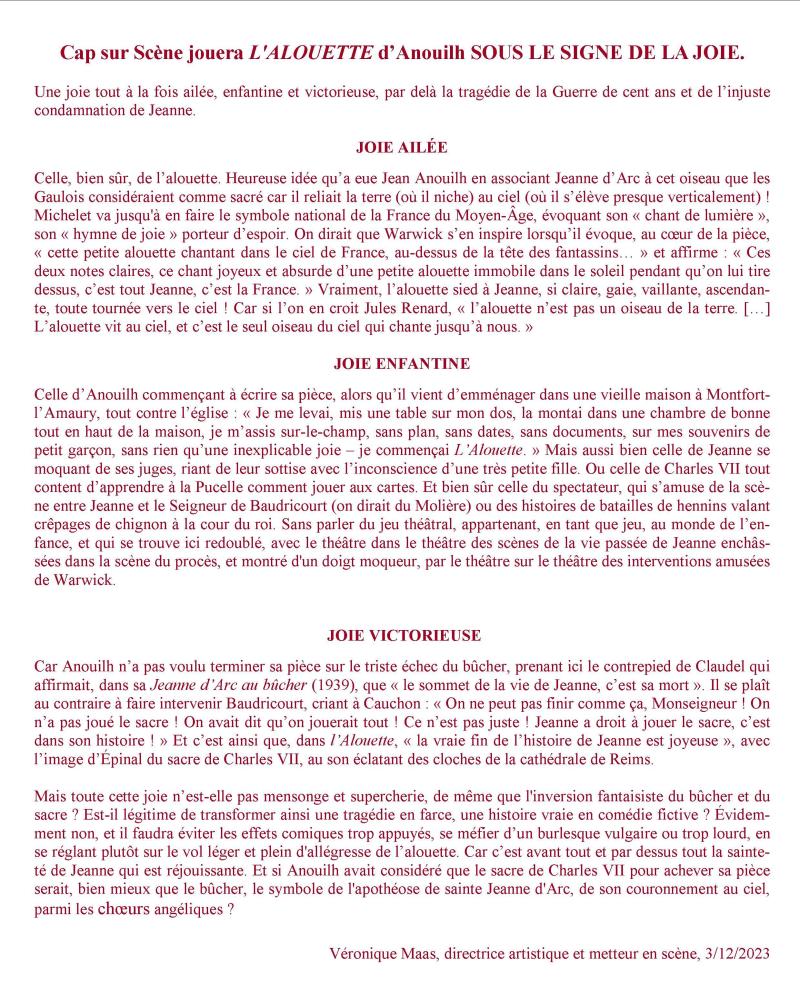

- PETITE NOTE D'INTENTION

- L'ALOUETTE au FESTIVAL MISSION ON THE ROC de GRANVILLE : 13 août 2024

- L'ALOUETTE : un motif poétique

VIOLAINE. - Entendez-vous tout là-haut cette petite âme qui chante ?

PIERRE DE CRAON. - C'est l'alouette !

VIOLAINE. - C'est l'alouette, alleluia ! L'alouette de la terre chrétienne, alleluia, alleluia !

L'entendez-vous qui crie quatre fois de suite hi ! hi ! hi ! hi ! plus haut, plus haute !

La voyez-vous, les ailes étendues, la petite croix véhémente, comme les séraphins qui ne sont qu'ailes sans aucun pied et une voix perçante devant le trône de Dieu !

Paul Claudel, l'Annonce faite à Marie

Midi silence

Me foudroyant,

Au coeur des champs,

Un cri,

Chu de l'azur,

De ton haut vol

Qui loue et fête,

Alouette !

François Cheng, De l'âme

- TRANSCRIPTION D’UN ENTRETIEN DE 1976 AVEC JEAN ANOUILH SUR L’ALOUETTE (1953)

- Vous écrivez : « Je me suis astreint à ne jamais écrire de préface, pas plus que d’examen ni de note explicative. Le théâtre a ceci de brutal et de merveilleux : il est un fait. Si vous devez expliquer ce que vous avez cru faire, c’est que vous ne l’avez pas fait. » Je ne vais donc pas vous demander une analyse de l’Alouette…

- Effectivement, je vais simplement vous parler du contexte. Tout est parti d’une autre Jeanne, celle qui a été faite à Hollywood en 1948, avec Ingrid Bergman. Un très beau film d’ailleurs, qui est arrivé à Paris et qu’il a fallu doubler. Or, voilà qu’un beau jour quelqu’un a sonné chez moi, un curé qui me demandait. J’ai vu entrer dans la chambre où je travaillais un grand homme aux cheveux blancs, moitié gentilhomme, moitié grand gamin timide et particulièrement touchant. C’était le Père Doncœur, écrivain et historien, spécialiste renommé de Jeanne d’Arc, connu pour ses recherches sur les deux procès de Jeanne d’Arc, auteur d’un livre remarquable (que je n’avais pas lu encore) sur la Vraie Vie de Jeanne, jour par jour pendant à peu près un an, à partir du moment où elle a entendu ses voix jusqu’à celui où elle a été brûlée. Il avait été le conseiller historique de Victor Fleming pour son film Jeanne d’Arc et il venait me demander de faire le doublage en français en essayant d’écrire des dialogues de meilleure qualité que ceux qu’on a habituellement dans les doublages. J’ai d’abord dit non parce qu’à l’époque j’étais un auteur célèbre et que je n’allais pas me déranger comme ça, pour faire un travail qui n’avait pas grand-chose à voir avec mon métier. C’est là qu’il m’a dit, en replaçant son petit béret sur la tête : « Vous ne pouvez pas faire ça à Jeanne ! » Comme si Jeanne d’Arc avait été sa petite sœur, ou sa fille. Et alors tout à coup, j’ai été inondé de tendresse et j’ai dit : « Ah, dans ce cas, alors, je le fais. »

Par la suite, j’ai annoncé aux messieurs américains de la production, avec leur gros cigare et dans leur grand bureau, ceux qui dirigeaient la Métro ou la Fox, je ne sais plus : « Bon, je vais faire ce doublage, mais vous donnerez quelque chose pour l’œuvre du père Doncœur (il avait fondé en Seine et Oise une Institution pour des enfants, où il n’y avait pas l’eau courante). J’ai fait le travail, cela m’a amusé d’ailleurs, comme une partie de Scrabble, mais en plus long, sans avoir de contrat, rien. Et j’ai appris un peu plus tard qu’ils n’avaient rien donné du tout au père Doncœur. Alors j’ai commencé à agiter le bras séculier, si j’ose dire, et le bon père a fini par toucher un chèque – oh, pas bien important mais qui lui a quand même permis d’installer l’eau dans son institution. Alors il est venu me remercier pour mon intervention et c’est là qu’il m’a dit : « Vous devriez écrire une Jeanne. » J’ai répondu que j’avais déjà écrit Antigone et il a rétorqué : « Oui, justement, Jeanne c’est l’Antigone chrétienne. » J’ai dit que je n’allais pas recommencer, que c’était fait, que ça suffisait, mais lui s’est exclamé : « Ah ! c’est dommage, pour Jeanne… » en remettant son petit béret pour s’en aller. Il aurait pu conquérir la terre entière avec ce petit air triste qu’il prenait ! Alors je l’ai rattrapé dans la rue et je lui ai dit : « Bon, si vous voulez, je vais le faire. »

J’étais à ce moment-là en train d’emménager dans une maison à Montfort. Il y avait encore tous les meubles entassés dehors ou en bas et nous devions passer l’été là pour nous installer, plutôt que d’aller à la mer comme d’habitude. Les déménageurs n’étaient même pas encore partis, j’ai pris une table, je suis monté dans une chambre de bonne, je me suis assis et j’ai commencé à écrire l’Alouette, comme ça : ça fait presque partie des miracles de Jeanne ! Avec juste mes souvenirs de lecture de petit garçon (je connaissais assez bien l’histoire), sans documentation, sans rien. Après, bien sûr, j’ai lu le livre du père Doncœur, ce qui m’a permis de placer toutes les répliques authentiques de Jeanne, car dans l’Alouette, je peux dire qu’il y a une réplique de Jeanne sur trois ou quatre qui est authentique : ce sont des paroles qu’elle a prononcées, qui sont dans les minutes du premier procès ou du procès de réhabilitation. Et tout ça, je l’ai puisé dans le livre du père Doncœur, tout simplement.

- Avez-vous votre thèse sur Jeanne d’Arc ?

- Moi je n’ai jamais de thèse, je ne pense pas. On me le reproche assez… Je ne suis pas un penseur, je suis un pêcheur à la ligne. Parfois je tire une carpe et d’autres fois une vieille chaussure. Là je suis parti à la pêche de Jeanne et de l’histoire de Jeanne, sur le coup de charme du père Doncœur. J’avais aussi le souvenir ému de Michelet écrivant sur Jeanne d’Arc et la présentant un peu comme Antigone, comme la jeune fille qui dit non et tient tête au Pouvoir, à cette énorme chose qu’était l’Église. Ils étaient quand même quatre-vingt-dix autour d’elle, avec leurs grandes robes ! Et en face d’eux une toute petite jeune fille emprisonnée depuis des mois, ce qui doit beaucoup affaiblir, j’imagine, et qui a su répondre ce qu’elle a répondu. Vraiment, on est confondu devant les réponses de Jeanne.

- Ce qui vous touche en général chez vos héroïnes, c’est peut-être moins leur héroïsme que leur tendresse, leur pureté, ou leur révolte…

- Leur révolte vient de ce qu’elles n’acceptent pas la réalité. Jeanne au contraire est très réaliste. Ce qui frappe chez elle c’est cet énorme bon sens, cette intelligence vraie, une intelligence profonde des choses, très étonnante : comment une petite fille illettrée, une petite bergère, a-t-elle pu ainsi avoir accès au seigneur de Vaucouleurs, puis convaincre le roi de devenir son « étendard », comme elle se définissait elle-même ? On dirait une légende pour enfants, et c’est bien là le charme de cette histoire incroyable, que j’ai voulu transcrire dans ma pièce. J’ai voulu l’écrire un peu comme un petit garçon qui raconterait l’histoire de Jeanne d’Arc. C’est pour ça que je termine par le sacre, en disant que c’est une histoire qui finit bien : une belle histoire en effet, qui finit très bien, par l’apothéose de Jeanne.

- Quand on lit l’Alouette, on a l’impression d’une joie d’écriture. Qu’en est-il ?

- C’est le plaisir d’un petit garçon qui joue. J’ai écrit l’Alouette très vite et très facilement, en trois semaines, d’un bout à l’autre, sans m’arrêter. Tout est donné, vous savez. Ça se fait dans la joie. Il ne s’agit pas de transes, d’illumination, mais du bonheur du jeu, le bonheur de celui qui fait une partie de tennis et qui sent que ça va bien, l’allégresse de la bonne pêche. C’est pour ça que je dis que le théâtre, ça ne se médite pas. Ça se fait au fur et à mesure, ça s’invente. On est surpris soi-même des répliques des personnages.

- Est-ce que vous pouvez dire ça de toutes vos pièces ?

- Oui parce que celles que je n’ai pas écrites dans le bonheur, elles ne sont pas finies, je les ai abandonnées. Parfois j’ai du retravailler, couper… ce que je n’aime pas du tout. Ce qui est bon, c’est ce qui est donné. Le travail d’artisan, après, c’est toujours moins bien, même si ça peut faire illusion. Mais j’ai toujours écrit pour mon plaisir, et quelle que soit la pièce. Je peux même vous dire quelque chose d’assez scandaleux. Quand j’ai écrit Becket, j’ai teerminé la pièce un matin (j’écris plutôt le matin), j’ai tué Becket dans la cathédrale, et puis je me suis dit « le robinet est ouvert » et le soir à cinq heures j’ai commencé l’Orchestre, avec ses petites cochonneries. Et c’était le même bonheur d’écrire. Voilà sans doute une marque d’insincérité profonde qui va me condamner… C’est honteux, je l’avoue… On ne devrait jamais révéler sa petite cuisine !

- Est-ce que le bonheur continue pour vous dans la mise en scène ?

- C’est un autre bonheur, accompagné de beaucoup de malheur, parce que ça n’est rien d’écrire une pièce, mais c’est quelque chose de la faire jouer ! De trouver les acteurs, d’arriver à les faire jouer comme il faut, à faire ressortir par des mouvements tout ce qu’une scène a de secret, ça c’est très difficile. Mais c’est quand même très amusant. Et on se rend compte qu’on ne connaît pas sa pièce quand on l’a écrite. Là on est obligé de la relire, d’en parler aux acteurs… Et on connaît vraiment sa pièce à la fin des répétitions. Elle est tout autre chose que ce qu’on croyait, par une force interne qui ne dépend pas de nous. Il y a des pièces que je croyais lumineuses et qui se sont révélées incompréhensibles, par ma faute et par la faute de la mise en scène, sûrement (comme l’Arrestation l’année dernière), il y en a d’autres, Becket par exemple, que j’imaginais ennuyeuses, et qui se sont révélées très vivantes lorsqu’on les a mises en scène. La pièce n’est vraiment achevée que le jour où des gens assistent à sa représentation. C’est pourquoi il n’y a pas de théâtre sans succès, sans spectateurs. On ne sait ce qu’est une pièce que du jour où des gens l’ont vue.

- Comment faites-vous quand deux de vos pièces sont créées la même année, comme en 1976 ? N’avez-vous pas l’impression d’être à la tâche ?

- On me reproche de faire trop de pièces… Il y a un critique anglais qui a même écrit que « le problème dans la vie moderne c’est de ne pas voir une pièce d’Anouilh ». Mais on ne reproche pas au fabricant d’armoires de faire trop d’armoires. Moi quand j’ai une année devant moi je l’emploie à écrire ce que je sais écrire. Je ne sais pas faire autre chose alors je fais une pièce. Puis après je la fais jouer, si on veut bien la jouer, c’est aussi simple que ça. Je ne vois pas pourquoi les affaires littéraires devraient être accompagnées d’une discrétion bizarre… Il faut des spectacles, il faut donner cet objet de première nécessité qu’est une pièce, qui fait oublier la mort, les ennuis. Alors je fabrique des pièces de théâtre, j’en fais une par an, et ça m’amuse. Et si ça n’est pas bon je suis puni : les gens ne viennent pas. Alors je recommence en essayant de faire mieux. C’est très sain tout ça !

Pour écouter l'entretien complet : youtu.be/gGyu8MeOQKo

Dans Le Livre des superstitions, Mythes, croyances et légendes (Éditions Robert Laffont, 1995 et 2019), Éloïse Mozzani propose la notice suivante :

D'après le Grec Aristophane, l'alouette, la première de toutes les races animales à exister sur terre, eut apparue avant même les dieux Zeus et Kronos. Dans une légende de l'Orléanais, c'est elle qui, bienfaitrice de l'humanité, recueillit le feu sacré que le roitelet et le rouge-gorge avaient dérobé au ciel pour le donner aux hommes. En vertu de cette ancienneté supposée et surtout à cause de son envol rapide qui la conduit très haut dans le ciel, l'alouette, sacrée chez les Gaulois, est considérée souvent comme une sorte de médiatrice entre les hommes et Dieu, ce que prouve une formulette relevée par Paul Sébillot en Loiret :

Alouette du printemps,

Prie l'bon Dieu qu'il fasse beau temps

Pour faire pousser du bon froment,

Pour faire du bon pain blanc,

Pour tous ces petits enfants.

Selon les Bretons, l'âme peut prendre la forme de cet oiseau pour monter au ciel et recevoir son jugement, tandis qu'à Guernesey, l'alouette s'envolerait en criant "Je t'emmènerai au paradis ! Je t'emmènerai au paradis !" […]

- JULES MICHELET, L'OISEAU (1856) page 258

- JULES RENARD, HISTOIRES NATURELLES (1909) chapitre 94 : L'ALOUETTE

I

Je n’ai jamais vu d’alouette et je me lève inutilement avec l’aurore. L’alouette n’est pas un oiseau de la terre.

Depuis ce matin, je foule les mottes et les herbes sèches.

Des bandes de moineaux gris ou de chardonnerets peints à vif flottent sur les haies d’épines.

Le geai passe la revue des arbres dans un costume officiel.

Une caille rase des luzernes et trace au cordeau la ligne droite de son vol.

Derrière le berger qui tricote mieux qu’une femme, les moutons se suivent et se ressemblent.

Et tout s’imprègne d’une lumière si neuve que le corbeau, qui ne présage rien de bon, fait sourire.

Mais écoutez comme j’écoute.

Entendez-vous quelque part, là-haut, piler dans une coupe d’or des morceaux de cristal ?

Qui peut me dire où l’alouette chante ?

Si je regarde en l’air, le soleil brûle mes yeux.

Il me faut renoncer à la voir.

L’alouette vit au ciel, et c’est le seul oiseau du ciel qui chante jusqu’à nous.

II

Elle retombe, ivre morte de s’être encore fourrée dans l’œil du soleil.

- Lionel Royer, né le 25 décembre 1852 à Château-du-Loir et mort le 30 juin 1926 à Neuilly-sur-Seine, est un peintre français.

Il est notamment l'auteur des grandes scènes de la Vie de Jeanne d’Arc à la basilique du Bois-Chenu à Domrémy, ainsi que du tableau Vercingétorix jette ses armes aux pieds de Jules César.

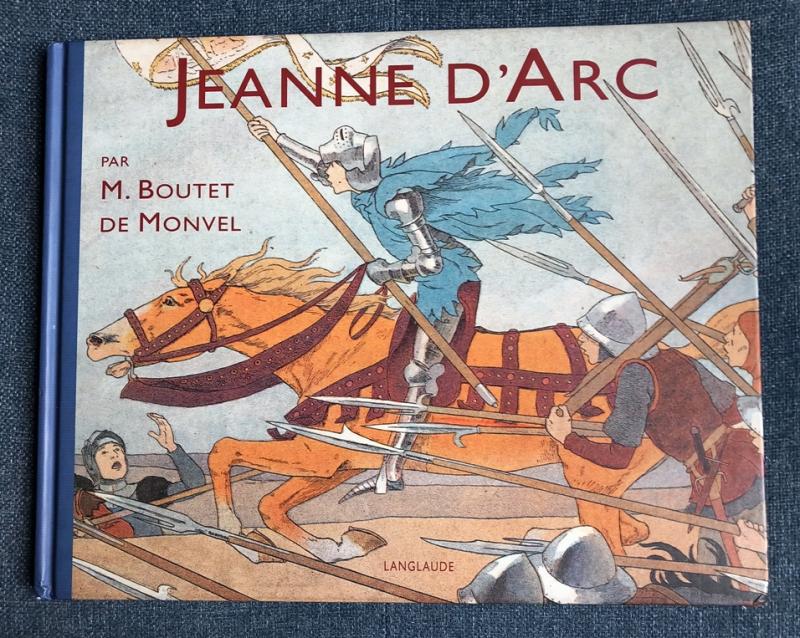

Beaucoup de livres pour enfants ont illustré le destin exceptionnel de la Pucelle d'Orléans, mais aucun n'a jamais égalé le chef-d'oeuvre de Maurice Boutet de Monvel, édité en 1896.

Voici la page de couverture :

- Editeur Texte / HTML

- Pour ajouter du contenu, cliquez sur l'icône éditer ci-dessous.