LES SPECTATEURS S'EXPRIMENT :

"Antoine et moi voulions te dire à quel point nous avons apprécié la pièce, que ce soit la mise en scène, la musique (super, les trois jeunes musiciens), le jeu des acteurs (en particulier le « voyageur », au visage lisse tout d’abord qui s’anime au fil de la pièce et des découvertes sur lui-même). Un plaisir, vraiment ! Antoine qui n’a pas l’habitude de ce type de pièce et que l’on a du mal à emmener au théâtre était ravi." Anne P. et son fils Antoine, Paris.

"Nous avons passé une très agréable soirée samedi : pièce de théâtre amusante, bien mise en scène et surtout très bien jouée. Félicitations à toute la troupe !" Agnès et Laurent R., Bures-sur-Yvette

Un amnésique peut-il émettre un jugement moral ? Sur quelles bases ?

Quels sont les moyens autres que l'amnésie permettent d'échapper à un passé gênant/difficile/insupportable et se reconstruire ?

Notre famille est-elle celle d'où l'on vient ou celle que l'on construit ?

Quel risque prendrait-on à jouer à l'amnésique ?

Qui pratique aujourd'hui l'amnésie et pour quel profit ?

Telles sont les questions (et d'autres sur la liberté, la folie, la mémoire, la culpabilité, la parentalité, le poids de la famille, le retour inopiné de la famille...) qui vous traverseront peut-être l'esprit lors du spectacle Le Voyageur sans bagage de Jean Anouilh.

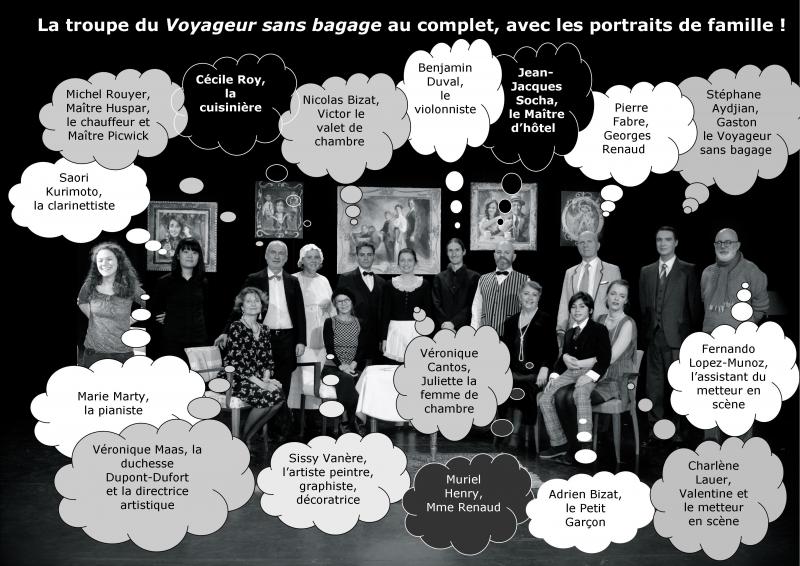

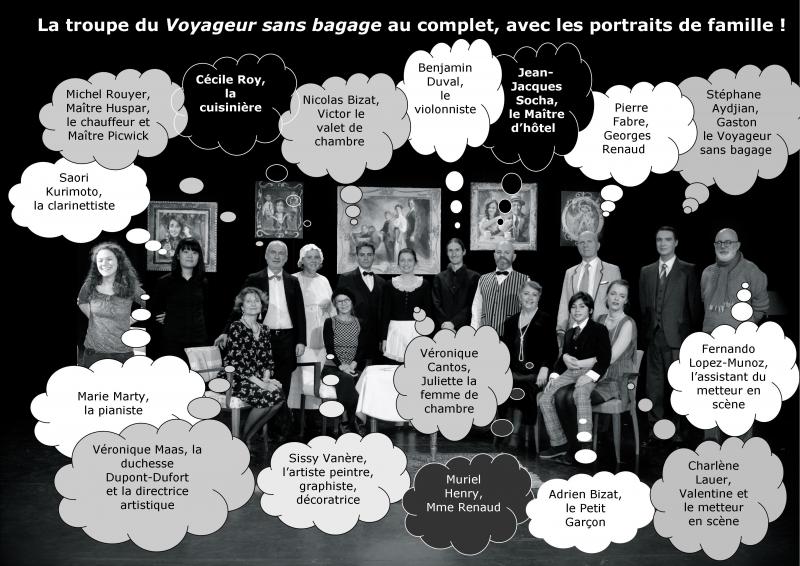

Cette tragi-comédie proposée par Cap sur Scène est interprétée avec entrain par une troupe enthousiaste qui communique son plaisir de jouer, de même que les musiciens.

Dorothée et Rémi D., Paris.

Un grand merci pour votre belle énergie cette après-midi, les élèves ont apprécié la pièce, et nous les professeures, aussi !

Au plaisir de vous revoir l'année prochaine.

Justine F., professeure de français au collège Pasteur de Longjumeau.

Félicitations pour le choix de la pièce d'Anouilh, dont le texte est toujours d'actualité. C'était une soirée fort agréable; tous les protagonistes se sentaient profondément engagés. La mise en scène était excellente.

Anne et Pierre W., Vauhallan.

![]()

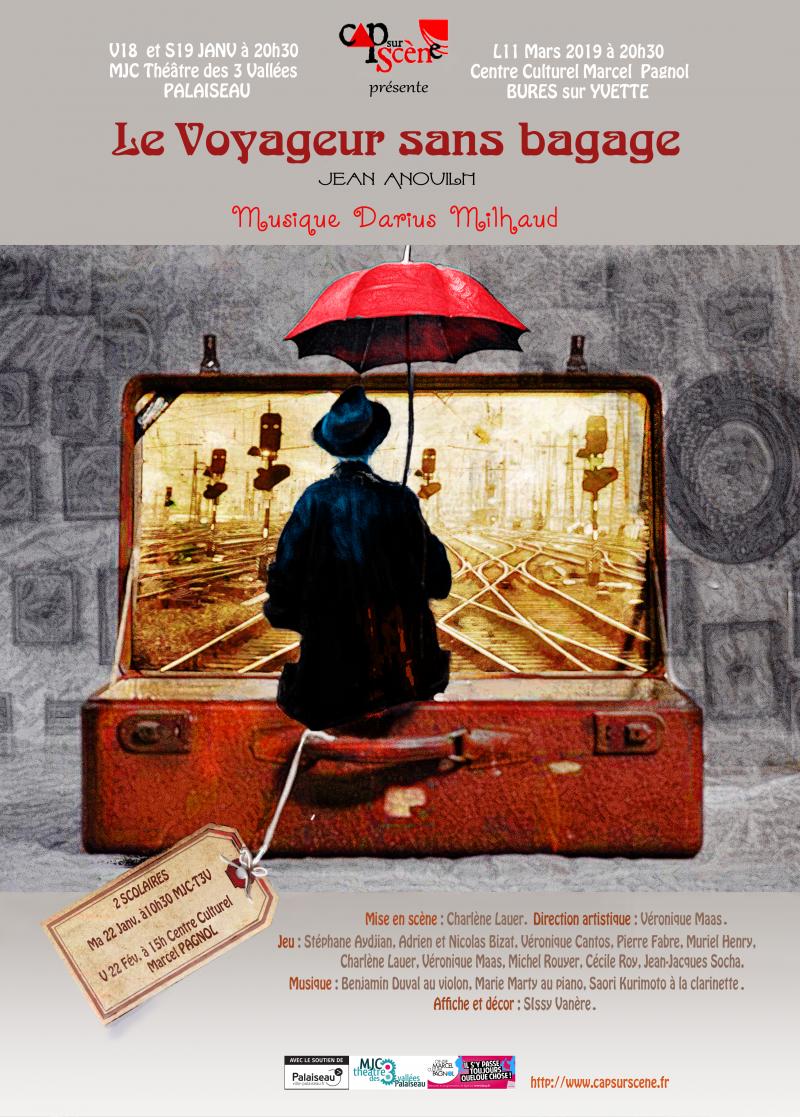

Dans le Voyageur sans bagage, Anouilh s’inspire du fait divers de « l’amnésique de Rodez », à la une des journaux de l’entre-deux-guerres : un soldat français revenant d’un camp de prisonniers a été retrouvé, en 1918, dans une gare de triage. Totalement amnésique, il a été placé à l’asile, puis a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire intentée par plusieurs familles qui le réclamaient.

L’amnésie, la quête d’identité, la liberté par rapport aux origines sont donc les thèmes développés dans la pièce d’Anouilh, où Gaston, ce « soldat inconnu vivant », est tenté de refuser l’identité qu’on lui propose.

La théâtralité de l’œuvre tient par ailleurs à la grande force dramatique des confrontations entre l’amnésique et ceux qui prétendent le reconnaître, à travers des dialogues d’une rare justesse et d’une réelle profondeur psychologique.

La Suite pour clarinette, violon et piano opus 157b est la musique de scène composée par Darius Milhaud pour la pièce d’Anouilh. Les différents mouvements seront interprétés par un trio de jeunes musiciens, en introduction à chacun des cinq tableaux de la pièce.

Sissy Vanère, artiste peintre, a imaginé l’affiche et concevra un des décors du spectacle. Elle exposera en parallèle au Centre Marcel Pagnol de Bures-sur-Yvette ses tableaux et gravures sur les thèmes du Temps et de la Mémoire, du 22 février au 17 mars.

JEAN ANOUILH PARLE DU VOYAGEUR SANS BAGAGE : émission Place au Théâtre du 13/10/1973, 4 mn 33 s,

office national de radiodiffusion télévision françaisewww.ina.fr/video/I11131892

DARIUS MILHAUD (1892-1974), Suite op.157b pour clarinette, violon et piano,

Cologne Chamber Soloists/Kölner Kammersolisten Live in the Sancta Clara Keller, Cologne.

Avec Laura Ruiz à la clarinette, José Maria Blumenschein au violon et Nicholas Rimmer au piano

Enregistrement du 22 mai 2016.

www.youtube.com/watch

"En déclarant au commencement de son autobiographie Ma Vie heureuse, "Je suis un Français de Provence et de religion israélite", Milhaud avait souhaité souligner les multiples identités de ses origines. Son séjour au Brésil à partir de 1917, comme secrétaire de Paul Claudel, marqua le début de sa curiosité incessante pour le monde et de son goût irrépressible pour les voyages. Ses contacts avec des espaces culturels nouveaux et sa capacité rapide d'assimilation, allaient enrichir et stimuler non seulement sa personnalité mais aussi sa palette sonore. Ainsi, d'abord sous l'empreinte de l'impressionnisme français, de la musique de sa Provence natale et de l'inspiration judaïque, la musique de Milhaud devient perméable aux influences populaires de l'Amérique latine, des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, de l'Europe mais aussi au jazz. Pendant les années vingt, l'image de Milhaud reste avant tout celle du musicien parisien qui, sous l'égide de Satie et Cocteau, participe activement aux manifestations du Groupe des Six. En 1939, avec l'exil forcé aux USA durant la Seconde Guerre Mondiale, il devient un compositeur de plus en plus sollicité pour de nombreuses commandes internationales. La paix revenue, il se montre un enseignant ouvert et tolérant, qui partage son temps entre la France et Mills College à Oakland.

Musicien latin par excellence, musicien de la lumière, alliant volontiers l'exubérance à la tendre nostalgie, Milhaud aimait rappeler la conception imaginaire qu'il se faisait d'une Méditerranée élargie qui, dans son esprit, aurait pour centre la Provence, et pourrait s'étendre de la Grèce et d'Israël à Rio de Janeiro et aux Caraïbes.

Dans les années trente, Milhaud mit souvent son talent au service du théâtre et du cinéma. De cette époque datent de nombreuses compositions connues aujourd'hui au concert, telles que la Suite provençale ou Scaramouche, qui proviennent de ces musiques fonctionnelles.

En 1936, il écrivit une musique de scène pour la pièce de Jean Anouilh, Le Voyageur sans bagage, représentée à Paris au Théâtre des Mathurins. Immédiatement, il en tira, moyennant quelques remaniements, la Suite pour clarinette, violon et piano op.157b. La première audition de cette œuvre simple et détendue eut lieu aux concerts de La Sérénade à Paris, le 19 janvier 1937. Le thème principal de l'Ouverture (1'30) est soutenu, dans le registre grave du piano, par un rythme typiquement latino-américain (3 3 2). Soudain, au milieu du morceau, le caractère change complètement lorsque piano, clarinette et violon se relaient pour une variante mélodique du thème, mais sur un accompagnement de piano totalement différent, plus proche d'une musique de café-concert que ni Satie ni Poulenc n'auraient désavouée. Le Divertissement (3'20) s'ouvre sur un thème dialogué entre le violon et la clarinette. L'entrée du piano est le signal d'un second thème à la clarinette. Pour conclure, le thème initial revient au piano, enrichi par de nouveaux contrepoints aux deux instruments monodiques. Le piano se tait dans Jeu (1'25) un mouvement de conception symétrique ABCBA qui comporte trois thèmes dont le premier A rappelle un peu le Stravinsky de l'Histoire du soldat avec ses nombreuses doubles cordes au violon et son caractère populaire et âpre. Le Final (5'30) à 6/8, précédé d'une Introduction à cinq temps, présente deux éléments principaux : un thème dans le style d'une chanson française au caractère de rengaine bientôt suivi d'une musique jetant un clin d'œil vers le blues."

Gérald Hugon 2009

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE,

pièce de théâtre en 5 tableaux de Jean Anouilh

créée au théâtre des Mathurins

le 16 février 1937

JEAN ANOUILH avant LE VOYAGEUR SANS BAGAGE

Jean-Marie-Lucien-Pierre Anouilh est le fils de François Anouilh, tailleur et de Marie-Magdeleine Soulue, professeur de piano et pianiste d'orchestre à Arcachon. C'est en 1923 au lycée Chaptal que son amour pour le théâtre se manifeste. C'est également là qu'il fera la connaissance de Jean-Louis Barrault. Des rencontres littéraires essentielles interviennent. Tout d'abord, vers 1926, celle de Jean Cocteau avec Les Mariés de la tour Eiffel. Jean Anouilh relate lui-même cette découverte dans une revue littéraire en ces termes :

« J'ouvris le numéro, désœuvré, distrait, je passais les romans, homme de théâtre en puissance je méprisais déjà ces racontars et j'arrivais à la pièce dont le titre insolite m'attira. [...] Dès les premières répliques quelque chose fondit en moi : un bloc de glace transparent et infranchissable qui me barrait la route. [...] Jean Cocteau venait de me faire entrevoir la poésie du théâtre. »

À cette époque, Anouilh se nourrit des lectures de Paul Claudel, Luigi Pirandello et George Bernard Shaw. Deuxième grande découverte celle de Jean Giraudoux en 1928, au poulailler de la comédie des Champs-Élysées, à travers sa pièce Siegfried, qu'Anouilh finit par apprendre par cœur et qui l’a sans doute influencé pour écrire Le Voyageur sans bagage, puisque les deux pièces s’inspirent du même fait divers. Mais surtout, mieux encore que Cocteau, Giraudoux permet à Anouilh de comprendre que le théâtre contemporain ne se limite pas au boulevard, qu’il peut être tout à la fois populaire d’une part, bien écrit, littéraire, poétique, d’autre part, et bien sûr théâtral, dramatique.

Après avoir travaillé quelques semaines au bureau des réclamations des Grands Magasins du Louvre puis pendant deux ans dans l'agence de publicité Étienne Damour avec, entre autres, Jacques Prévert, Georges Neveux, Paul Grimault et Jean Aurenche, Anouilh, succédant à Georges Neveux, devient entre 1929 et 1930, le secrétaire général de la comédie des Champs-Élysées, que dirige alors Louis Jouvet. Anouilh est chargé de rédiger des notes sur les manuscrits reçus et de composer la salle pour les générales. La collaboration entre Anouilh et Jouvet est houleuse, Jouvet sous-estimant les ambitions littéraires de son employé. Ni Anouilh lui-même, qu'il surnomme « le miteux », ni son théâtre ne trouveront grâce aux yeux de Jouvet. Après la lecture de La Sauvage, il déclare à Anouilh : « Tu comprends mon petit gars, tes personnages sont des gens avec qui on ne voudrait pas déjeuner ! »

En octobre 1931, Jean Anouilh est mobilisé et part faire son service militaire à Metz puis à Thionville. Après deux mois de service, il est réformé temporaire et revient à Paris. Anouilh vit alors, dans un atelier à Montparnasse puis dans un appartement rue de Vaugirard, meublé avec l'aide de Jouvet, avec qui il s'est provisoirement réconcilié. Il emménage avec la comédienne Monelle Valentin, qui créera entre autres le rôle-titre d'Antigone en 1944, et dont il aura une fille, Catherine, née en 1934 et qui deviendra elle aussi comédienne (elle créera la pièce que son père écrira pour elle Cécile ou l'École des pères en 1954). Le couple se sépare en 1953 et Anouilh épouse la comédienne Nicole Lançon qui deviendra sa principale collaboratrice et avec laquelle il aura trois enfants : Caroline, Nicolas et Colombe.

En 1932, Jean Anouilh fait représenter sa première pièce, Humulus le muet, écrite en collaboration avec Jean Aurenche en 1929. C'est un échec. Quelque temps après, il propose L'Hermine à Pierre Fresnay qui accepte immédiatement de la jouer. Le 26 avril 1932 a lieu la création de L'Hermine, au théâtre de l'Œuvre, mise en scène par Paulette Pax. 90 représentations seront données. L'adaptation cinématographique de L'Hermine lui procure 17 000 francs de droits qui lui permettent de faire déménager ses parents « vers la banlieue de leurs rêves ». Les deux pièces qui suivent, Mandarine, créée en 1933 au théâtre de l'Athénée, et Y'avait un prisonnier en 1935 au théâtre des Ambassadeurs (dans une mise en scène de Marie Bell), sont des échecs. Ce sont à nouveau les droits cinématographiques de Y'avait un prisonnier, acquis par la Metro Goldwyn Mayer, qui permettent à Anouilh de vivre convenablement pendant un an en Bretagne, avec Monelle Valentin et sa fille, période au cours de laquelle il retravaille La Sauvage et écrit Le Voyageur sans bagage. C'est en 1935 également que Jean Anouilh rencontre pour la première fois Roger Vitrac, avec qui il se lie d'amitié et dont il reprendra, en 1962, la pièce Victor ou les Enfants au pouvoir.

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE (1937) : LE PREMIER SUCCÈS

En 1936, Louis Jouvet, à qui Anouilh espère confier la création du Voyageur sans bagage, le « fait traîner avec des proverbes de sagesse agricole ». Furieux lorsqu'il apprend que Jouvet préfère finalement monter Le Château de cartes de Steve Passeur, Anouilh transmet le jour même son manuscrit à Georges Pitoëff, directeur du théâtre des Mathurins. Il raconte :

« Je portai un soir ma pièce aux Mathurins des Pitoëff dont je n'avais même pas vu un spectacle. Le lendemain matin je recevais un pneumatique me demandant de passer le voir. Il m'attendait, souriant, dans un petit bureau étriqué, tout en haut du théâtre (je n'y pénètre jamais depuis, sans avoir le cœur qui bat - c'est là que j'ai été baptisé) et il me dit simplement qu'il allait monter ma pièce de suite. Puis, il me fit asseoir et se mit à me la raconter... J'étais jeune, je ricanais (intérieurement) pensant que j'avais de bonnes raisons de la connaître. Je me trompais. Je m'étais contenté de l'écrire, avec lui je la découvrais... [...] Ce pauvre venait de me faire un cadeau princier : il venait de me donner le théâtre... »

Créé au le 16 février 1937 dans une mise en scène de Georges Pitoëff, Le Voyageur sans bagage est le premier grand succès d'Anouilh, avec 190 représentations. Les acteurs principaux sont Georges et Ludmilla Pitoëff. Darius Milhaud en écrit la musique de scène, sous forme d'une Suite pour violon, clarinette et piano (op.157b). Dès lors, Anouilh gardera toute sa vie une réelle affection pour les Pitoëff et notamment Georges, celui qu'Anouilh décrit comme l'« étrange Arménien dont le Tout-Paris bien pensant se moquait ».

Cette histoire d'un soldat amnésique tire son origine dans la vie d'Anthelme Mangin, « l'amnésique de Rodez ». Fait divers dont les journaux parlaient beaucoup début 1937 : soldat amnésique trouvé en 1918 dans une gare de triage, se souvenait seulement du camp de prisonniers où il était en Allemagne. Comme il ne savait pas son nom, à l’asile depuis 18 ans.

Le fait divers ayant inspiré Anouilh : l’ « AMNÉSIQUE DE RODEZ »

Anthelme Mangin, né Octave Félicien Monjoin le 19 mars 1891 à Saint-Maur (Indre), et décédé le 10 septembre 1942 à Paris, est un soldat français revenu amnésique de la Première Guerre mondiale, qui a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire intentée par plusieurs dizaines de familles, qui le réclamaient comme étant un parent disparu. Son identité sera avérée en 1938, comme étant le fils de Pierre Monjoin et de Joséphine Virly.

Le 1er février 1918, un soldat français, rapatrié d'Allemagne, est retrouvé à la Gare des Brotteaux à Lyon, amnésique et sans document militaire ou civil permettant de l'identifier. Interrogé, il donne le nom de Mangin. Il est diagnostiqué dément et placé en asile à Clermont-Ferrand.

Puis en janvier 1920, Le Petit Parisien publie, à la une, plusieurs photos de patients d'asile en espérant que certains soient ainsi identifiés. C'est le cas pour deux d'entre eux, et le troisième est Mangin. Madame et mademoiselle Mazenc de Rodez sont catégoriques, il s'agirait de leur fils et frère Albert, disparu à Tahure en 1915. Il est donc transféré à l'asile de Rodez et confronté à des amis et connaissances d'avant-guerre, mais personne ne le reconnaît. Après consultation des fiches anthropométriques de l'armée, on dénombre trop de différences entre Albert Mazenc et l'inconnu de Rodez (entre autres une différence de taille de 10 cm) et l'affaire en reste là.

En 1922, le ministère des Pensions fait publier sa photo dans l'espoir de l'identifier. Plusieurs dizaines de familles le réclament, certaines intéressées seulement par sa pension (250 000 Francs à l’époque).

Après l'enquête très approfondie du professeur en psychiatrie de l'asile de Rodez, et après maintes années de recherches, il ne reste, dans les années 1930, que deux pistes familiales solides : Lucie Lemay qui réclame son mari disparu, et Pierre Monjoin, qui recherche son fils.

En 1934, une visite à Saint-Maur (Indre), ville de résidence des Monjoin, permet à « Anthelme Mangin » de reconnaître son village. Laissé à la sortie de la gare de Saint-Maur par ses accompagnants, Anthelme retrouve seul le chemin de la maison de son père. Il note les changements de l'église du village, dont le clocher avait été abattu par la foudre pendant son absence. La justice tranche en faveur de cette dernière identité, mais l'appel de la famille Lemay, puis des recours en cassation font s'éterniser les procédures.

Le tribunal de Rodez lui rend son identité en 1938, il doit être remis à son frère et à son père. Mais le frère meurt d'une ruade le 23 mars et le père de vieillesse le 1er avril. Octave demeure donc en asile à Sainte-Anne à Paris, où il meurt le 19 septembre 1942, vraisemblablement d'inanition. Il est enterré dans la fosse commune. En 1948, sa dépouille est transférée au cimetière de Saint-Maur-en-Indre et inhumée sous le nom d'Octave Monjoin.

L'histoire d'Anthelme Mangin/Octave Monjoin a servi de base à Jean Giraudoux pour le personnage de Siegfried et le Limousin (1922) ainsi qu'à Jean Anouilh pour le personnage de Gaston/Jacques Renaud dans la pièce Le Voyageur sans bagage (1937). Celle-ci a donné lieu à un téléfilm de Pierre Boutron, avec Jacques Gamblin (2004).

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE : RÉSUMÉ

À la fin de la Première Guerre mondiale, Gaston est retrouvé amnésique. Il est recueilli par le directeur d'un asile qui l'emploie comme jardinier. Il est cependant réclamé par plusieurs familles, dont la famille Renaud, à laquelle il est confronté. D'un caractère gentil, Gaston découvre avec horreur l'identité qu'on lui attribue : personnage violent et sans scrupule. Il ne se reconnaît pas dans ce portrait de l'enfant et l'adolescent qu'il aurait été. Lorsqu'il repère la cicatrice d'une blessure infligée par l'aiguille à chapeau de son ancienne maîtresse, Valentine, la femme de son frère présumé, il n'a plus aucun doute sur sa famille d'origine. Mais il la rejette et choisit de se déclarer membre d'une des autres familles qui revendiquent un membre disparu : la famille Madensale.

|